1963年,大限将至的母亲,躺在病床上拉着女儿的手劝说:“孩子,离婚吧!你已经结婚13年,是时候放过自己了。妈临死前,只求你一件事,赶快离婚!”女儿听完一愣,随后扑倒在母亲身上,失声痛哭……

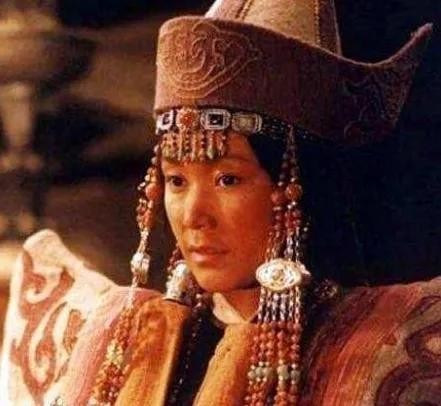

这位被母亲劝离婚的女儿,名叫聂华苓,是民国著名女作家,也是我国首位女诺贝尔奖提名者。

1925年,聂华苓出生于湖北武汉一个氏族家庭。只可惜,她的出生,源于一场蓄谋已久的骗局。

聂华苓7个月大时,母亲才发现,原来丈夫在老家已经有一个明媒正娶的妻子,还生了两个儿子!

受过教育的母亲忍受不了自己被骗婚,气急之下想要吞金自尽。可想到女儿,她又含泪放下手中的金块。

爱孩子胜过爱自己,这就是母爱的伟大之处。

聂华苓一岁多时,母亲不得已,带着她来到汉口聂家的大家庭里,成了连下人都看不起的“二房太太”。

11岁那年,父亲不幸身亡,又恰逢中日全面开战,武汉形势危急,母亲便带着自己所生的4个儿女逃往娘家。

到了14岁,母亲要求聂华苓外出求学。只有接受教育,才能改变旧社会对女性的束缚。

小小年纪的聂华苓,并不懂母亲的用苦良心,充满抗拒:

“我不走!”

“你非走不可,你一定要读书的。”

“您走我就走。”

“我走到哪里呀?没有钱,一家人都活不了命!”

天还没亮,聂华苓就踏上远行的船只。母女俩遥相对望,双双流泪。

那时战火纷飞,聂华苓的日子过得很苦。稀饭成为奢侈品,只能啃被称为“炸弹”的硬馒头。

战火也让通信变得艰难,大部分时间里,聂华苓都无法跟家里取得联系。她孤身一人,在外流浪着。

正因为经历过战火的苦,眼见过大好河山惨遭日本人蹂躏,小小年纪的聂华苓才发奋学习,誓用知识强大自己。

她加入抗日活动中,尽自己所能贡献力量:慰问抗战的伤兵,为他们唱歌,代写家书……

在苦不堪言的流亡生涯中,她看到了生活的一丝希望,那是一个叫王正路的年轻男子。

王正路是聂华苓的同学,长得高高帅帅,又颇有才学,还很会哄聂华苓开心。

她就像一株枯萎了太久的花,只需要一点点雨露的滋润,便欢欣不已。

于是,王路正几句甜言蜜语,便让聂华苓成为他的新娘。

聂华苓本以为,婚姻会是她苦难生活的救赎。可没想到这桩婚姻,本身就是一场苦难。

王家是北方的封建大家族,礼教规矩众多。聂华苓不但要照顾丈夫,侍奉婆婆,还得听从长嫂吩咐,客人来时她只能站着端茶倒水。

种种繁文缛节,让接受过新式教育的聂华苓叫苦不迭。郁闷中,她将心思转向了文学创作,在文字中找到些许安慰。

1949年,王正路主张去台湾,聂华苓便带着母亲和弟弟妹妹一同前往。

在台湾的日子并不好过。王正路事业受挫,一蹶不振,每天酗酒。

为了生活,聂华苓只得出去工作养家。好在,她的文学才华得到一家杂志社的赏识,成为社里最年轻的女编辑。

这是一份光荣的工作,可王正路却认为,聂华苓去杂志社是为了接触男同事,是不守妇道的表现。

聂华苓觉得很荒谬,几乎每次从杂志社回家,都要同王正路大吵一架,弄得疲惫不堪。

可即便如此,她也不想离婚。她不想孩子因为没有完整的家,而被别人指指点点。

她没想到的是,丈夫已经在背地里计划着离开。

1957年,王正路为了自己的前途,毫不犹豫地抛弃妻女,独自飞去美国。

而聂华苓在婚姻失败的同时,事业也受挫。

她所在的杂志社被封,社长被逮捕,她则受到监视,日夜惶恐不安,“太害怕了,每天一醒来都害怕自己被抓走。”

不久后,母亲的病情到了无可挽救的地步,临终前劝聂华苓:“以前你们在一起天天怄气,他走了之后,你还快活一些。离婚吧,你可以重新开始的!”

聂华苓反复咀嚼母亲的遗言,最终鼓起勇气,放弃了那段痛苦的婚姻。

离婚后不久,她便迎来了真正对的人——保罗·安格尔。

起初聂华苓是拒绝的,她对爱情已经没有太多信心。但保罗没有放弃,默默留在聂华苓身边。

最终,保罗的才华、幽默、尊重、包容,打动了聂华苓。

1971年,聂华苓和保罗结婚,在爱荷华过上了神仙眷侣的生活:一起买菜做饭、游船烤肉、谈论文学……

那段时间,聂华苓不仅婚姻幸福,事业也蒸蒸日上。

因为思念祖国,她用中文写下一篇篇经典之作,还和保罗共同创办了“国际写作计划”, 每年把全世界的作家邀请到爱荷华来创作、交流。

其中,改革开放后来自中国内地的有50多人,包括白先勇、余光中、汪曾祺、丁玲等。

“写作计划”一定程度消除了种族敌视与隔阂,因此,聂华苓和保罗被多个国家联名推荐为诺贝尔和平奖候选人。

聂华苓就像蝴蝶,经历过痛苦的蜕变,但在飞翔的那一刻,所有人都为之惊艳。

耄耋之年时,有人问聂华苓:这一生后悔过吗?

她坦然笑道:“无恨无悔无怨。时间到了,随风而去。”

经得起风雨,放得下怨恨,聂华苓这份淡然处世的智慧,着实令人敬佩!