林帅作为我军极具盛名的天才战神,自青年成名后,就一路过关斩将、立下卓然功勋。

其性格孤傲不群,即使在猛将如云的东野,能入其法眼、说上几句知心话者,也才寥寥数人而已。

但也有人两次令其“服软”妥协,甚至因此挽救了四十万大军,此人就是黄克诚大将。

具体发生了什么呢?

一,黄大将想撂挑子

1945年11月15日,黄克诚收到一封中央军委的电报,电文字数不多,主要是宣布一项人事调动:派李天佑来你师任第一副师长。

李天佑将军是我军出了名的虎将,在1955年被授予上将军衔,军事能力不俗。

当时,黄克诚刚带着三万新四军人马,长途奔劳赶到东北,再加上气候不惯,官兵们身心俱疲。

按理说,此时中央把李天佑调到黄克诚部,是件好事,毕竟多一位虎将,部队实力也会上一个台阶。

但是,黄克诚却提出了反对。

理由主要有一条:没有提前商量打招呼。

可能有些人会纳闷,上级决定人事变动,还要和你下级商量吗?

答案是:需要。

在此举两个例子,各位就能清楚其中利害关系了。

在榆林战役期间,西野彭老总和一纵司令贺炳炎、政委廖汉生两人闹生分,导致部队窝着火打仗;华野发动济南战役时,许上将和粟裕耍脾气,最终没能完成司令部的战略计划。

军队打仗不是儿戏,指挥官们间脾气是否对付、能不能合得来,这是需要重点关注的大问题。

李天佑早年在八路军115师当过团长,黄克诚当时也在115师任职,两人互有往来、并不陌生。

但是,部队里的人和李天佑不熟悉,当时的黄克诚部副师长是洪学智、刘震,两人长期在新四军系统,根本不了解李天佑。

此时如果让李天佑空降副师长,将领们之间肯定需要时间磨合,但部队刚到东北,外面有强敌,内里脚跟还没站稳,根本没有磨合的条件。

赶鸭子上架,可能会好心办坏事。

所以,黄克诚立即找到林彪,反映自己的意见。

而林总则考虑命令已下,不好驳回,所以一时没有同意。

黄老是个直脾气,眼见林彪还在坚持,干脆直接提出要求:非要李天佑来三师的话,就让他当师长,我黄克诚当政委。

人家新四军兄弟部队,累死累活跑来支援东北,这时候换掉黄克诚的师长职务,于情于理,都不合适。

无奈之下,林总苦笑着让了一步,并和东北局商议,致电中央说明情况,中央最终同意三师人员不动,事情才算告一段落。

二,拒绝中央命令

林总第二次妥协让步,发生在1946年1月。

因敌人大举来犯,我军处于劣势,黄克诚向东北局提议,撤出大城市、分兵开辟根据地。

当时,进入东北的都是各地精锐部队,个个都有自己的傲气,不少士兵刚从农村根据地进入大城市,屁股还没坐热,就要回去再开辟新根据地,而且还是分兵作战

有一时没能想通的,觉得上级此举是长敌人威风、灭自己志气。

面对一些小质疑,黄克诚毫不在意,在他看来,我军实力虽已大幅提升,但还没到可以和敌军正面决战的地步,不必和敌军计较一时长短。

黄老的战略眼光水准,甚至直逼一些元帅。

就这样,黄克诚带着部队奔赴西满一带,开辟起以通辽为中心的根据地。

眼见我军步步为营、实力迅速壮大,国民党坐不住了。

蒋介石趁美国协调国共的机会,要求共军撤出通辽,由国军接管。

中央明知国民党心存祸心,但蒋介石打着和平停战的旗号,没理由直接拒绝。

无奈之下,中央只得告知东北局,要求黄克诚部撤出通辽。

根据三师参谋处长回忆,在黄克诚接到撤离通知后,当场就拍桌子、发了火。

之后,黄克诚亲自找到林彪,态度坚决的表示:西满部队绝不交出通辽,如果国军要来,我部就开火把他们撵出去。

林总也是熟悉了黄老的性格,连忙拉着他,好言好语的劝着消消气。

然后表示自己支撑不撤兵,但这是东北局和中央的意思,得和他们说清楚。

要知道,黄克诚早在新四军时期,就因为曹甸战役问题,拍桌子和陈帅顶牛。

各位可不要觉得陈帅儒雅随和,就能好说话。

华野内部山头林立,即使是粟裕这种战神名将,也镇不住,不少刺头将军带头和粟裕闹别扭。

但有谁敢和陈帅拍桌子红脸?

鲁南战役期间,悍将陈参谋因为和粟裕战役构想不同,越级上报中央。陈帅为此大为恼火,当面狠批,吓的陈参谋乖笑低头认错。

老总之名,绝不是空穴来风。

但是,黄克诚却不管这些,无论面对谁谁,只要觉得不合理,黄老当场就说明白,甚至是怼回去。

所以黄克诚立即致电东北局,讲清了自己想法,言语之间多有强硬,意思很明显:必须同意,不同意也得同意。

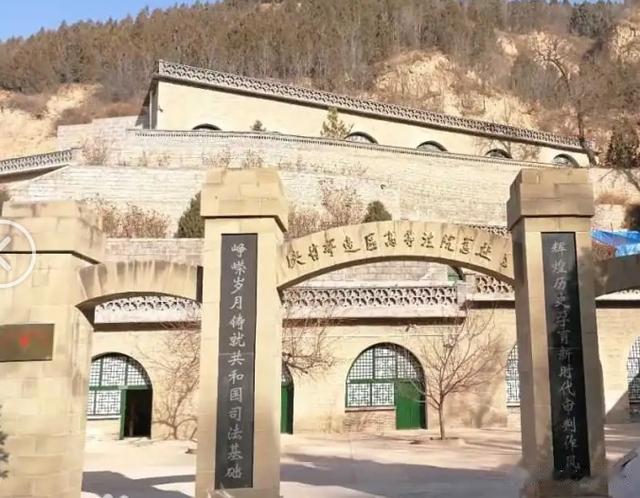

就这样,东北局和中央再三考虑后,决定支持黄克诚,不交出通辽。

三,挽救四十万大军

1948年9月,经过反复沟通后,林彪决意带兵南下,发动锦州战役,并在短时间内把四十万大军调集到辽西一带。

兵马未动,粮草先行。

如此规模的部队,又是打攻坚战,对粮草的需求自然非常庞大。

所以,在部队出发后,后方的粮食就按照原先计划的路线,源源不断都输送到前方。

然后,补给线还没允许几天,就突然中断了,原因竟是国军突袭了补给线的一个重要节点:彰武城。

林彪得知消息后,立即命令附近两个纵队发起进攻,试图收回彰武。

然而,由于敌人兵力过多且已有准备,我军久攻无果,只得撤退。

按理说,补给线在战争中战略意义极重,一时没收回,应该继续集结兵力进攻才是。

但是,我军在进攻受挫后,竟然直接对彰武不管不问了,而且把精锐全部投放于锦州城外。

这就奇怪了,补给线断了,部队在前线怎么还能打仗呢?

原来,我军另有一条备用补给线,而这条线就在黄克诚曾苦心经营的通辽附近。

什么叫做战略眼光超前?黄克诚大将给东北全军上了一课。

锦州之胜,黄老应记一份大功!

黄克城本身就是115师做的,后到新四军,回归老部队有错吗

黄克诚大将人品高尚、战略眼光独到,是抗战后第一个提出经营东北的高级干部并经中央同意后从最远的南方带领主力部队(新四军三师)到达东北开辟根据地。

红三军团

对了,你们好好了解一下在评价,黄老一直是三军团,彭德怀元帅的旧部