接上篇:

“太守要找的文殊、普贤,并不是大殿中的菩萨,而是我们国清寺原来的两个烧火和尚。”

“不是菩萨,是烧火和尚?”闾丘胤也大出意料,连忙摇头否定,“不,绝不可能!文殊、普贤怎么不是菩萨呢?”

“因为你是听丰干说的,丰干喜欢说笑话,有意戏弄你一下。”道翘越听越觉得好笑。“刚才你说了半天,我一点也摸不着头脑。后来听你一说长相,那肯定是他们!”

“他们叫什么名字?是不是也叫文殊、普贤?”

“不,他们的名字是寒山、拾得。”

“寒山、拾得?”闾丘胤沉思了起来。“这和文殊、普贤又有什么关係呢?”

“贫僧这就不知道了。”道翘老老实实地说:“老方丈圆寂了,我是从峨嵋山到这儿来的。国清寺的老和们,死的死、散的散,原来的一些人和事都不甚明了。”

“哦,原来是这样。”闾丘胤叹息了一声,问道:“这寒山、拾得还在吗?”

“拾得离开国清寺后再也没有回来过,寒山在姑苏枫桥挂单了几年,又回到天台山,一晃又有三十年。他平时都隐居在寒岩,难得到国清寺走走,今天好像专程恭候太守似的,正好在厨房里烧火呢!”

闾丘胤一听心中大喜,连忙对道翘法师说:“快!厨房怎么走?快领我去看看。”

“从这儿往东拐就是厨房。”

道翘说着就领闾丘胤往厨房方向走去。

寒山隐居在寒严一晃又是三十年了,他一直以天地山川为伴,住在山洞里。一年虽得下山一两次到国清寺来看看。他来到寺庙后也很少与人讲话,只是在迴廊里踱来踱去,有时快活地叫喊,有时低着头自言自语,有时独自淘笑。

一些不熟悉的小和尚赶他、打他,不住骂他:“疯和尚!疯和尚…”他也丝毫不生气,只是望着他们,一边拍手,一边哈哈大笑。

今天,不知为什么,他又突然下山到国清寺来了。进了寺庙,不在走廊上乱叫乱跑,而是一头躲到厨房里,到灶下烧起火来。

火光映红他满是皱纹的憔悴脸孔,他是那样苍老、那样忧伤。故寺重回,不胜感慨。原有的和尚已经老的老、死的死,有的也不知去了何方。深爱他的道邃方丈已归西而去,最不喜欢看到他的广德和尚也埋骨山后了,“谁家长不死,死事旧来均。始忆八尺汉,俄成一聚尘。”

今天,当他望着这通红的炉火,更深刻体会到生死的深意,寒山更感到形单影孤。

这时,闾丘胤在道翘的陪同下走进了大厨房。

只见厨房里空荡荡的,一个人影也没有。他正想退出去,忽然从高高的灶台后面传出一阵“哈哈哈”的笑声。

“这就是寒山!”道翘连忙指着灶后说,“也就是丰干说的文殊菩萨。”

闾丘胤连忙转过灶台一看,只见灶门前坐着一个烧火和尚。他正用铁火钳从炉膛里取出一块炭火,放在掌心中,像玩弹子一般转着圈儿玩着、玩着。

过了一会儿,这老和尚把炭火向空中抛去,又接在手中,自言自语地说:“这颗好药丸,吞了可醒神……这颗好丸药,吃了神志清,嘻嘻!”

闾丘胤感到好生奇怪,炭火这样烫,他的皮肉怎么受得住呀?再说,这炭火怎能当药丸,如何进得了口,吞进肚子不把肚肠烧穿才怪哩!这样的疯和尚是文殊菩萨吗?

正当他惊疑不已之时,那个老和尚已把炭火丢进嘴里,“咕、咕”两声,吞下去了。这一来,可把闾丘胤看得目瞪口呆。过了好一会,才清醒过来。

定睛一看,好像伙!这和尚继续在吃炭火,一块一块吃个不停,脸上一副若无其事的样子。

真是奇人!看来是文殊菩萨无疑。

仔细看他的相貌和打扮,确是和丰干讲的一模一样。闾丘胤禁不住心里一阵高兴,喜孜孜地上前说:“下官闾丘胤拜见文殊菩萨。”

“什么,文殊菩萨?”寒山抬起头斜眼看了看他。“你叫我文殊菩萨?”

寒山把间丘胤上看看,下看看。又站起来把他左看看、右看看。再转个圈儿,将他前看看、后看看。

看着看着,寒山突然哈哈大笑起来。笑得前俯后仰,笑得眼泪直流,连屋樑都震得格格作响。

这一笑,把闾丘胤看得站也不是,坐也不是,留也不是,走也不是。他只得硬着头皮说:“文殊菩萨不必再隐起佛相了,下官早已知晓。”

“谁说我是文殊菩萨?”寒山自嘲自讪地说:“我只是国清寺一个普通的烧火和尚。”

“不!你是文殊菩萨。”闾丘胤很肯定地说:“这是丰干禅师亲口说的。”

“是丰干这般对你说?”

“正是。”

“哈哈!”寒山又畅怀大笑了,不住拊掌,连声说道:“丰干饶舌!丰干饶舌!”

他把手中的火钳“噹!”的一丢,拍着双手嘻嘻哈哈地走出厨房。

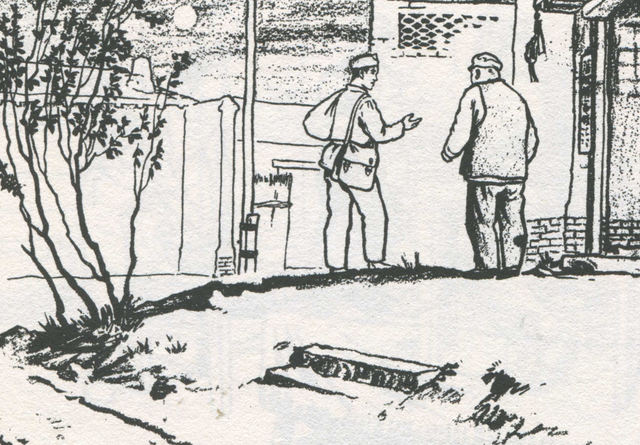

“贤人慢走!贤人慢走!”闾丘胤在后面连忙叫喊,追出了厨房。

可是寒山头也不回,毫不理睬,迳自向前走去,他一招手,从牆外窜进一隻白虎。寒山骑上虎背,朝寺门又跑去,一眨眼就不见人影。间丘胤看呆了,楞在那儿老半天,一句话也说不出来。

“大人,别见怪。”道翘上来安慰闾丘胤:“这老和一向疯疯癫癫,寺里所有的人都拿他没办法。大人也不必计较,免得伤了贵体。”

闾丘胤还在回想刚才的事,没听见道翘在说什么话。他细细回想寒山的长相、说话和性格,似乎想起了什么……突然,往事如闪电般在他心中亮起,他失声地喊叫了起来:

“是他!肯定是他!”

“大人,你说的他是谁?”

“他是我的老朋友。”

明日更新。

阿弥陀佛[祈祷]

这就是佛教徒的拿手好戏:坑蒙拐骗偷