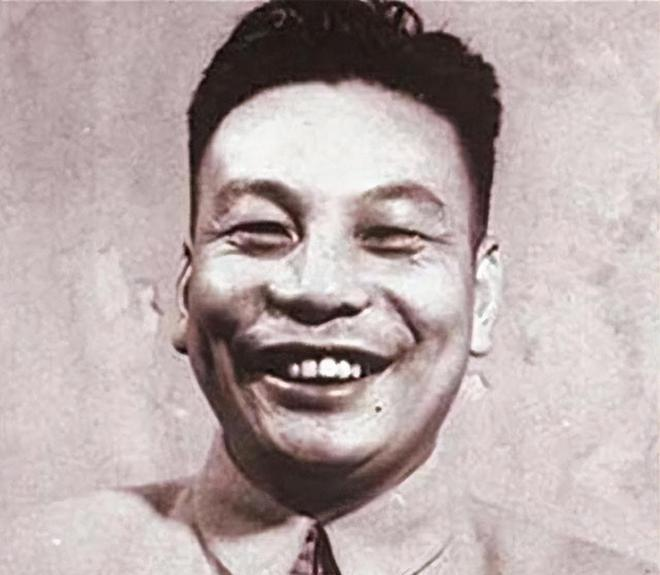

1959年,蒋经国在一次检查身体时,血糖出现异常,同时也有了糖尿病的症状。但是,在药物治疗的同时,蒋经国在饮食上却是不忌口,这就让他的并发症出现得很早。 1959年的一天,蒋经国在例行体检中发现了一个令人担忧的问题:他的血糖指标出现异常。医生告诉他,这是糖尿病的早期信号。当时的蒋经国正处于事业上升期,对这个诊断并没有太放在心上。他开始出现一些典型症状:总是口渴、频繁上厕所、容易疲倦,但他将这些归因于工作压力过大。 蒋经国的饮食习惯很大程度上受到了他在苏联西伯利亚时期生活经历的影响。在那段艰苦岁月里,食物匮乏且不稳定,养成了他见到食物就大量进食的习惯。回到台湾后,虽然生活条件改善,但这种"暴饮暴食"的行为模式却保留了下来。 得知儿子的病情后,蒋介石十分关心,特意为蒋经国设计了一份健康食谱。这份食谱注重低糖低脂,包含了大量蔬菜、适量优质蛋白质,并严格控制碳水化合物的摄入。老蒋甚至指派专人监督儿子的饮食,要求厨师严格按照食谱准备餐点。 然而,1975年蒋介石去世后,蒋经国便将那份健康食谱抛诸脑后。他开始随心所欲地饮食,特别偏爱高糖高脂肪的食物。医生们屡次劝说,却总是被他一句"凡是我的饮食,出了事由我自己负责"顶了回去。 1971年带给蒋经国的是双重打击。当年联合国大会上,中华人民共和国以压倒性票数取代了台湾在联合国的席位。紧接着,美国总统卡特宣布与中华人民共和国建立外交关系,正式与台湾断交。这些消息对蒋经国造成了巨大的心理冲击,以至于当晚他就吐了一口血。 政治压力与糖尿病之间形成了恶性循环。压力导致血糖更难控制,血糖失控又使他的身体状况变差,进而影响工作效率和判断力,这又带来更大的压力。到1975年蒋介石去世、蒋经国正式接班时,他的健康已经亮起了红灯,但在公众面前,这些都被刻意隐藏起来。 1975年正式接班后,蒋经国的健康状况迅速走下坡路。多年的糖尿病不良控制,终于在这一时期显现出严重后果。同年,蒋经国的眼睛出现了问题,不得不进行两次手术。 第一次手术看似与糖尿病无关——在屏东视察时,一场突如其来的大风雨中,侍卫撑开弹簧伞时用力过猛,不慎刺伤了蒋经国的左眼。但值得注意的是,对于普通人来说可能不算严重的眼伤,对糖尿病患者却常常愈合困难,这次伤害直接导致他左眼视力明显下降。 到了1982年,糖尿病的并发症开始全面攻击他的身体。那年2月,蒋经国的左眼突然出血,视力急剧恶化。当医疗团队告知他这是糖尿病晚期常见的并发症时,蒋经国才真正意识到疾病的严重性。尽管接受了眼科专家林和鸣长达两个半小时的精密手术,但结果仍不理想,不久后他的左眼完全失明,不得不装配人工晶体义眼来维持公众形象。 到了1986年,冬天的一个晚上,侍卫为了促进他下肢血液循环,在被窝里放了一个热水袋。次日早晨,大家惊恐地发现热水袋中的热水漏出,烫伤了蒋经国的左腿,形成了一个比鸡蛋还大的水泡。更令人担忧的是,蒋经国竟全然没有察觉——这正是糖尿病导致周围神经病变的典型表现,他的腿部神经末梢已经失去了感知能力。 针对蒋经国日益恶化的健康状况,台湾当局在七海府邸设立了一支高水平的医疗团队。这支队伍集合了眼科、肠胃病、糖尿病等多个领域的专家,24小时轮班监测他的身体状况。然而,即使是顶尖的医疗资源,面对一个不配合治疗的患者也显得力不从心。 1986年,蒋经国的腿部情况进一步恶化,医疗团队经过多次讨论,一致建议为他进行截肢手术。这一建议遭到了蒋经国的坚决拒绝,他无法接受失去一条腿的现实。经过医生们的反复劝说,他最终只接受了使用轮椅这一妥协方案。从此,公众场合中的蒋经国形象与以往大相径庭——曾经精力充沛、步履稳健的政治强人,如今只能依靠轮椅代步。 1987年12月25日,台北举行行宪纪念大会,蒋经国坐在轮椅上出席。会场上,民进党成员公开示威,高举抗议标语,高喊口号。这一幕对蒋经国造成了极大刺激,许多人认为这一事件加速了他健康的恶化。 1988年1月13日,蒋经国的生命走到了尽头。当天早晨,他食欲不振,腹部不适。负责他健康的姜必宁医生发现情况异常,但专门负责蒋经国肠胃问题的罗光瑞医生恰好不在台北。随着时间推移,蒋经国的状况急剧恶化,中午时分,他突然开始大量吐血。医疗团队手忙脚乱地采取各种急救措施,试图止血、稳定心率,却收效甚微。下午3:50分,蒋经国的心脏停止了跳动。