开完誓师大会,师部通信员就送来了出发命令和行军路线图。

我们独立团将作为第一批部队火速东进,渡过黄河,奔赴华北前线。

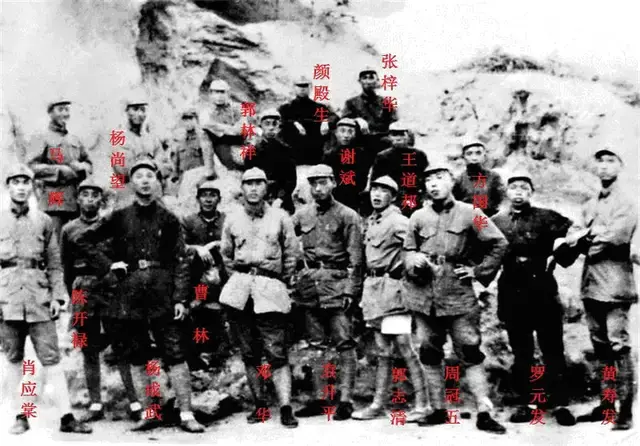

红军抗日先锋军渡河东征。图为东征时的红军号兵

可是,就在这天夜里,完全预料不到的事情发生了。

几个营先后报告:有人趁夜深擅自离队,武器也带走了。

看来,不会再回来。

我大吃一惊,实在不愿意相信这是真的,刚刚开过誓师大会,就要东进渡河了,他们怎么不辞而别呢?

我一了解,全团擅自离去的有四五个人,其中包括我原先的那个警卫员和前天哭得最凶的二连一排的三班长,其余的也都是江西、湖南籍的红军战士。

三班长临走前还留了个条子,说是"坚决不当国民党,回江西苏区闹革命!"

有的同志在走之前流露:这里的红军"变了",延安的红军不会变,要到延安去参加真正的红军。

我这才略微放心了。

看来,他们是对改编想不通才走的,他们的革命意志和斗争热望不会泯灭,无论走到哪里都会干革命。

同时,我也为他们感到痛心,因为我很熟悉这些同志,他们出身贫苦,几乎家家都有一部血泪史,参加红军以来,遵守革命纪律,作战勇猛、顽强,万里长征也都冲杀过来了,可是,在这革命发生急剧变化的关头,他们的思想却跟不上发展的形势,掉队了。

我一想到自己没有做好思想工作,就感到责任还不在他们,主要在我们领导。

我们的思想政治工作做到哪里去了?这不是失职么!

为此,我感到内疚。

走的同志,都是班排的战斗骨干啊!

我和熊伯涛、罗元发同志为此事一夜未眠,也没有时间再去寻找他们了。

各级干部被我派去掌握部队之后,我向师部报告了这件事,同时听说其他兄弟部队也发生了这样的情况。

天色渐亮,军号声此起彼伏。

八月二十二日,我们独立团离开云阳镇,向东进发了。

数日后,部队行至蒲城县境内。

中途休息时,一营副营长袁升平从后面赶来向我报告:

"团长,我们营跑掉的人又回来了!"

"哦,"

我一喜,"叫他们来。"

袁升平同志兴冲冲领来两三个人,领头的就是二连一排的三班长。

他憨笑着,腼腆地挪动双脚,悄悄往后缩。

"你不是要回江西苏区吗,怎么又回来了?"我问。

他不好意思地说:

"我想来想去,还是抗日最重要。家乡离这里千万里,怎么回去?

就是回去了,乡亲们一旦问我:'日寇打进来了,你怎么没跟红军去抗日?'我又怎么回答呢?……

我在队伍后面跟随了两天,看大家确实是要东渡黄河,打日本鬼子去,我就回来了。"

其余同志也都分别讲了他们的情况。

原来,这两天他们四处奔跑,转了二百多里,想投奔一支没有"改编""的红军队伍。

谁知,所见到的红军队伍全部都改编成八路军了,而且都在准备出师抗战。

于是,他们就回头追上来了。

我笑了笑,向他们表示欢迎,让他们各自返回原单位。

然后告诉袁升平同志:虽然他们有过失,但不要处分,还要象以前那样信任他们,让他们担任原来的职务。

傍晚时分,又接到报告,我原先的那个警卫员也回到连队了。

这样,擅自离队的同志就全部回来了,实在是令人高兴啊。

连续行军七天,期间,我们又接到了中央军委关于我们这支红军改编为国民革命军第八路军的正式命令。

八路军总司令部布告

八月三十日,我们到达黄河西岸的韩城县芝川镇,前面就是禹门渡口,黄河水的呼啸声已经隐隐可闻。

在这里,一一五师政治部主任罗荣桓同志和三四三旅旅长陈光同志把我和六八六团团长李天佑同志找去。

罗荣桓

罗主任说:

"禹门渡口设有国民党检查站,未经改编的红军一律不许过河,你们是不是都彻底换装了?"

我们将部队换装的情况向他们报告之后,罗主任又说:

"你们是第一批过河的八路军,要提高警惕。

渡口两岸都驻有国民党的重兵,如果他们只是一般的刁难,你们则要沉着、镇定,忍着,争取安全地渡过河去。

如果他们背信弃义,有预谋地制造争端,发生了意外事情,你们就要立刻向总部和师部报告。

过了河以后,你们把队伍拉往侯马一带,如果途中发生了意外事件,你们两个团就要合起来,李天佑同志负责军事,杨成武同志负责政治,共同应付突然情况,要尽量减少损失,把部队带上抗日前线。"

我明白,渡口一带情况比较复杂,便通知部队要严守纪律,不理睬国民党军的刁难,一定要防止枪走火,同时也要提高警惕,切不可麻痹。

然后,带领部队朝渡口奔去。

到达渡口时,部队就地待命,我率数人踏上了黄河西岸的石砌大坝。

透过蒙蒙细雨,只见黄河水由北而南,沉重地呼啸着奔腾而去,河水混沌,水势浩大,浪头上翻滚着一块块烂木和一堆堆灰黄泡沫,黄河发出震耳的吼叫,脚下的大坝也似在微微抖动。

这里,相传是大禹治水的地方,故得名禹门渡口。

禹门渡

上流不远处是著名的龙门,疾驰的黄河水从那里奔腾而出,河面一下子由两里宽变得烟波浩淼了。

由于连日降雨,河水猛涨,对岸已消退在蒙蒙细雨中。

"又到黄河了!"

我抑制不住内心的激动,忽然想起了去年春天,毛主席指挥我们红军"抗日先遣支队"东渡黄河的情景。

那是一个夜晚,我还在红一师当政委。

忽然接到军团首长电话,要红一师的领导同志立即赶到黄河西岸一个名叫古峪村的地方,去接受毛主席的指示。

当时,主席亲自担任抗日先遣支队政委,彭德怀同志任司令。

我和师长陈赓同志等骑马赶了三十多里路,到达古峪村时,已是午夜。

主席正在等我们,他提着一盏马灯出来,把我们领到屋里火炉旁坐下。

窗外,风儿送来黄河呼啸声。

主席侧耳谛听了片刻,笑道:

"明日你们就要渡河了,它在呼唤呐!"

主席详尽地询问了我们过河的准备工作,接着对我们说:

红军为什么不向北发展,不向南发展,而要进行艰苦的东征呢?

因为我们要高举抗日的旗帜,挺进晋中,防止日军入侵华北。

有些同志认为东征困难太多,还怕因此而丢掉陕甘宁根据地。

这不无道理,东征困难是多,阎锡山这个土军阀会阻挠红军东征抗日,蒋介石的嫡系部队现在还没进入山西,但红军一进,他们也可能进入山西堵截红军。

主席说,东征的关键是过河之后多打几个胜仗,仗打得越好影响就越大,抗日的阻力就越小,陕甘宁根据地就越巩固,这样才会促使全国抗日高潮的到来。

第二天,红一师便从延川北面渡过黄河,进入三交镇、石楼城。

果然,红军一入晋,阎锡山就手忙脚乱,四处调兵来阻击我们。

但是他的部队不禁打,我们首战大麦郊告捷后,便分兵两路:

一军团向南打,直下晋中平原,扩大政治影响;

十五军团向北打,威胁太原。

仅半个月,红一师就和兄弟部队一起,接连攻下了南关镇、汾城、史村,歼敌逾万。

后来因为陈诚率重兵从潼关风陵渡过了黄河,妄图卡住我们退路。

我们便由史村先西向稷山、河津,后北上,打下了吉县,又从那一带西渡黄河返回陕北。

那次东征,由于国民党反动派的堵截,我们没能到达抗日前线,但是红军的抗战热忱,却为天下人民所共知,大大促进了全国抗日高潮的形成。

今天,我们再次东征抗战,莫非还会受到国民党军阻挠吗?

我四下望望,发现渡口设了严密的检查站,河岸上筑有不少掩体,大堤上有荷枪实弹的国民党兵巡逻;泊船处的守卫们为了加强对渡船的警戒,扯起了一根根铁索。

一个军官模样的人,头戴雨帽,手上拿着个大纸夹子,

在渡口处来回踱步。

一打听,原来他是国民政府派驻这里的口岸检查官。

如果要从这里过河,非得他那个大纸夹子里有我们部队番号才行,否则,他是不会放行的。

我知道,在国民党政府规定的那个编制序列里,八路军一一五师不设独立团,如果直接去交涉,肯定不行。

为了避免麻烦,我没有把队伍带上大堤,而将独立团带到黄河西岸数里远的一个小树林去。

恰在这时,李天佑同志率领的六八六团在小树林里与我们会合了。

我把情况告诉李天佑同志,当即商量决定,把两个团混编起来。

下午,我们就将队伍开到渡口。

此时,岸边正停靠着二十多艘大渡船,战士们一拥而上,先把它占住了。

因为六八六团在"政府规定的八路军编制序列"内,所以那位检查官未加阻拦。

至于六八六团为什么多出近一倍的人来,我想他之所以佯装不知,也许是他在不违背上峰指令的情况下,希望有更多的部队开上前线去抗日。

登上黄河东岸,我们冒雨行军几十里,抵达晋南万荣城,在那里休息了半天,起火造饭。

饭罢,又顶着夜风急雨,踏着泥泞小路,进入黝黑的中条山脉,向同蒲铁路急进。

八路军东渡黄河后挺进华北抗日最前线

这天中午,雨停了。

我们踩着一滩滩积水,走进曲沃县南面的侯马车站。

我立刻派人去找国民党驻侯马的办事处交涉火车,安排各营在车站附近就地休息,等候登车。

然后,我和熊伯涛同志沿着石板铺砌的小街向城里走去,想察看一下侯马的地形和驻军情况。

途经一家小酒馆,熊伯涛同志忽然碰了我一下,我随他视线望去,见几个国民党军官正围着一桌酒菜吃喝,还醉醺醺地议论我们呢。

"又撤下来一群死鬼,在车站上扎营了。"

"你认错喽,那是八路军。呃……就是老共!不是从前面撤下来的,是从陕西往河北前线奔的,向我们要车皮。呃……"

"老子家眷往南走还没车坐呢。你们还能有车皮装他们?"

"想打仗,自己跑着去嘛。"

"对对,他们跑路那可是有名的……"

我啐了一口,愤愤地走开了。

在侯马,我们被那群饱食终日的国民党办事员留难了两三天,经过一而再再而三地交涉,有时竟拍着桌子吵起来,最后才得到十多节敞篷车厢。

我赶去一看,竟是运牲口用的,两边钉着厚栏杆,一头一尾用铁索连绞,地板上残留不少牛羊粪便和杂毛,一股刺鼻的臊臭味。

对此我倒并不在意,有车皮让我们上前线就行,我们组织部队匆匆洗刷一遍,就登车了。

由于车皮太少,每节只好挤进一百来人,列车一开,两边栏杆象要裂开似的咔咔作响,车身抖动得使人站不住。

没开出多远,天又变了,急风裹着大雨劈啪打来,头顶没有遮蔽物,战士们紧紧靠在一起,任凭身下污水横流。

许多人是头一回坐火车,兴奋极了,在大雨中仰天高歌:

工农兵学商,

一齐来救亡。

拿起我们的铁锤刀枪,

走出工厂田庄课堂,

到前线去吧,

走上民族解放的战场!

列车载着我们在晋中汾河平原上奔驰,铿锵有力的车轮转动声,听来让人心情振奋。

八路军出师抗战的消息,早已沿着铁路线传开了。

同蒲线北段每个车站,都挤满了欢迎八路军的群众,那情景让我既兴奋又吃惊。

特别是在太原站,虽已是午夜时分,我们老远就看见几盏高悬的水银灯,把站台照得如同白昼。车未进站,那里已经爆发出海潮般的欢呼。

列车刚刚停靠站台,工人、学生、市民和一些小商小贩全都涌了过来,围住各节车厢,一边热烈问候,一边把核桃、花生、红枣、香烟和毛巾等慰劳品往车厢里扔。

许多青年拿出纪念册,要我们的战士签名留念。

我们的战士在本子上写下杀敌誓言后,他们高兴极了,有的就把那支签名的笔送给了我们的战士。

一位女学生双手张开半件烧焦的布褂子,上面还有暗红血渍。

她哭着向战士们诉说父母惨死的经过。

她身边站着一位七八岁的小女孩,看模样是女学生的妹妹,小姑娘脖子上套着一根黑绸带,黑绸带下面拴着一个相眶,相眶贴着她枯瘦的胸脯,里面是一张"全家福"照片。

显然,这一家现在只剩她姐妹俩了。

姐姐在嘶声控诉日本侵略军的罪行,小妹妹却不言不语,默默站立着。

一问,才知道,小妹妹的两耳已被炸弹震聋,什么也听不见了……

许多战士听了直流泪,湿漉漉的眼里闪射着一种渴望复仇的怒火。

在站台上,我和一位老铁路工人交谈起来。

他告诉我,昨天日军飞机又轰炸了太原市,南关一带被炸得很厉害。

太原市的群众早晨就在这里等候欢迎北上抗日的部队了,八路军一一五师是第一批开进华北的。

站台上还有许多东北三省的流亡学生,他们衣履破旧,无家可归,为呼吁抗日救国,已在车站扎下大营。

他们举着大旗和标语,臂挽列队唱起悲壮的《松花江上》,唱着唱着,声音哽咽了,眼里滚出的泪水,就象断了线的珠子。

群众热情地要求我们发表演说。

我便站在车厢上,宣传党的抗日民族统一战线的主张,表达我们八路军的抗战决心。

战士们激动极了,大家持枪列队,齐声高唱《打回老家去》,感谢父老乡亲的热望。

列车添煤加水完毕,呜的一声长鸣。

就在这即将分别的时刻,车上车下的人纷纷抢着握手,不少人失声痛哭起来。

太原站渐渐远去,我回首凝望,那里仍旧灯火通明。

第二天,列车在太原以北继续奔驰着,不料,日军的飞机就来轰炸了。

敌机时而俯冲,时而扫射,搅得车上的同志们不得安宁。

但是,敌机的轰炸和扫射,并没有吓倒我们八路军,反而更加激发了我们坚决抗战的爱国热情。

列车最后一节车厢是唯一的卧车,在临汾站加挂的。

车内有位东北军的将军,是个骑兵军长,名叫何柱国,对我们颇有好感。

何柱国

从临汾起一路上目睹了群众欢迎我军的热烈场面,他感慨不尽地对我说:

"红军得民心,得民心即得天下。有此依靠,日寇纵有坚甲利器,何足畏也。"

可见,我们抗日,不仅自己有信心,就连国民党的一些高级将领对我们也是抱有希望的。

天刚蒙蒙亮,独立团就到达了晋北原平车站。

我刚刚跳下车厢,在站台上踢蹦着,舒展酸麻的腰腿,就见一一五师师部通信员赶来。

他说,聂荣臻政委正在车站东面十几里处一个村庄里等候我们。

我和参谋长熊伯涛立即随通信员赶去。

一个多小时后,我们满身大汗地进入村中一个小院落。

聂政委正站在碾台边,细心观看铺开的军用地图。

见我们来了,他高声道:

"成武同志,部队辛苦啦!"

我简略地汇报了部队东渡黄河和搭火车北上的情况。

他听后问:

"有掉队的吗?"

"没有,战士们情绪高得很。"

"你们上来得很快,好!但敌人的动作也不慢啊。"

聂政委把我们领到地图前面介绍说:

就在我们北上的这些日子里,日本关东军察哈尔派遣兵团已经攻占华北重镇张家口和大同;

此外,日本华北方面军第五师团配合察哈尔派遣兵团已攻入蔚县及内长城一线,他们企图突破平型关、雁门关等险要关隘,进行"太原攻略战"。

一一五师原定作战方案是驰援张家口和大同,现在改为:

抢占察南、雁北地区的飞虎口、九宫口、直峪、石门峪、恒山一带,寻机歼敌。

独立团的任务,是立即开赴平型关西面的大营镇集结待命。

"从这里到大营有四百多里路。"

聂政委指着地图说,"为了争取时间,减少部队疲劳,你们去找国民党要汽车,他们在原平有一个军事交通处。"

我们喝了几口水,告别聂政委,直奔"原平军事交通处"。

该处的负责人是一个国民党上校,面庞瘦削,胸脯笔挺,大热天还穿着整齐的军装,一本正经地接待了我们。

听我们说完来意,他阴沉沉的脸变得惊讶了,怀疑地打量着我们。

"哦,贵军真要上前线?"

我们以沉默回答他。

因为,类似的问话,这几天我们听腻了。

上校见我们不语,窘迫地"哦"了几声,神情关切地压低声音说:

"日军已经攻下大同,先头部队离这里不到二百公里。

飞机、大炮到处轰炸,几十万国军都没顶住,你这一点人,这么简单的武器,唉,请三思……"

我淡淡地答道:"上校既然对日军这样了解,对红军的战斗力大概也知道一点吧。"

"那当然。在江西,在陕北,兄弟都同贵军交过手,现在都是一家人了,不必遮羞。直说吧,我们的牛师长还被贵军俘虏过。"

"现在大敌当前,我们应当携手抗战。"

我打断他的话,"相信你不会拒绝合作的。"

上校却把双手一摊:

"贵军的抗日勇气令人敬佩。兄弟本应全力相助,只是实在拨不出车辆,只好请二位谅解。"

窗外土场停着一百多辆卡车,我们早就看见了。熊伯涛同志指着那些车说:

窗外土场停着一百多辆卡车,我们早就看见了。

熊伯涛同志指着那些车说:

"我们只要一半就够了!"

上校作色道:"这些车可动不得,是长官部的,已有派用。二位不要误会,兄弟委实难以相助。"

我说:"你既然作不了主,那么请你给阎锡山长官司令部挂电话。"

"兄弟不敢。"

事情到了这一步,我只有强硬起来了,今天非弄到车不可。

我起身再次向他申明:

"我们是奉八路军总部的命令开往前方的,情况非常紧急。

由于你的阻挠,我们可能丧失战机,后果你要负责。

我不得不报告八路军总部,公开揭发你这种阻挠抗战的行为。"

上校愣了一会,叹道:

"这样吧,等兄弟打完电话,再遵命行事,如何?"

"那你就打电话吧。"

过了半小时,上校从里屋出来,一反旧颜,满面赔笑道:

"阎长官非常赞赏贵军的战斗勇气,指示兄弟,全力满足贵军的要求,并且要兄弟转告,请你们以最快速度开赴前线,重创日军,以慰国人。二位还有什么要求?请讲。"

"没有喽。"

"那么,祝贵军奇兵制胜。"

这位上校满头大汗,再不说"日军飞机、大炮"之类的话了,而是口口声声祝我们胜利,殷勤地一直把我们送出门口。

我和熊伯涛同志相视而笑。

阎锡山的老谋深算,世上有名。

现在,他的部队已被日军咬住了,想利用八路军顶住日军,掩护他撤退,保住他的山西老巢。

独立团分乘五十多辆卡车从原平出发,向大营镇急进。

过了代县之后,扑入眼帘的是一片山河破碎,溃兵如潮,百姓离乱的凄惨景象。

六架日本军用飞机,分为两批,低低地擦着树捎飞过,喷出一阵弹雨,然后朝太原方向飞去。

敌机在天边消失后,我惊讶地看到,从壕沟,从村庄,从庄稼地,从各条小路,从凡是可以藏身的角落里变戏法似地冒出国民党溃兵,蚁群一般涌上公路,与我们争道而行。

我们向北,要上前线。

他们向南,要往后撤。

我们的卡车只得在溃兵的乱潮中困难地前进,同志们算是看够了他们凄凄惶惶、狼狈不堪的丑态:

好些人把步枪当扁担,挑着包裹、鸡鸭;

还有人怀中揣着一个酒瓶子,边走边骂,满口酒气与脏话;

伤兵无人理睬,躺在路旁呼号、呻吟……

一路望去,竟然看不到一个戴正了军帽,束紧了子弹袋的国民党军人。

我们这支逆潮北进的部队,也引起他们的惊异。

国民党军队里的一个老兵朝我们指点着说:

"喂,你们把方向搞错了,快掉头,前面是日军。"

我的警卫员回答他:

"我们就是去和日军作战的!"

谁知这句话竟引来一片讥嘲和劝解:"你们就这几支步枪,逞什么英雄?"

"上去了可就下不来啦,要知道,日军凶得很哩。他们一个班能攻下一座县城啊!"

"他们脖子上挂个小佛像,有神保佑,子弹打不中他。他们还有飞机、大炮,你们有什么?"

我们的战士心里说:你们就会抢老百姓,在日军面前都成了草包,等我们上去打个样子给你们看看吧!

不知谁嚷了一句:

"怕死的,快走开吧!"

他们之中也有人不服,争辩说:

我们也想打,长官不叫打;

我们不愿意撤,长官非叫撤。

我看见一个满脸络腮胡子的伤兵倒在泥泞里,挥舞着半截拐杖,有些神智不清地吼着:

"冲啊,和日寇拼到底!不许退,一个也不许退……"

接着而来的是一串串马车和担架,但上面不是伤兵,而是官家的太太和小姐,他们在国破家亡之际,仍然打扮得妖里妖气,身前不是搂着个首饰盒子,就是抱着只狮毛狗,身后跑着勤务兵和老妈子、挑夫。

看那样,平时一定挺威风,可今天他们却招到了退兵的嘲骂。

路沟里散置着许多被遗弃的机枪、山炮和一箱箱子弹,任凭日晒雨淋,溃兵践踏。

联想到改编时,国民党政府不肯发给我们一枪一弹,不由人不气!

路旁田野里还散布着许多炸弹坑、烧焦的汽车、破衣烂鞋、罐头盒、国民党军旗、日军的传单等等。

我领着队伍往前赶,心中却感触万端:

这都是国民党中一部分人实行不抵抗政策的恶果啊,亡国论、唯武器论甚嚣尘上,部队怎还会有士气呢?

其实,不少下层官兵是渴望抗战的,是他们上面的一些人消极抗战、保存实力,使他们欲战不能,只好败退。

然而,"兵败如山倒"。

什么体面、廉耻、军纪、良心,他们统统不顾,一路撤一路骂,一路抢一路吃。

沿途村庄被洗劫后,十室九空,集市无人买卖,庄稼无人收割。

逃难的乡亲象躲避瘟疫一样躲避着溃兵们。

眼下,百姓还未遭日本侵略军蹂躏,却先吃尽了国民党溃兵的苦头。

它使我想起在太原站,从学生们抛上车来的报纸里读到的一些消息:

国民党某师从山西沙河、大营一线退到代县、醇县、忻县、五台一带,沿途没有逃脱的妇女,从十三岁到四十多岁几乎没有不被侮辱的。

凡退军所过之地,所有的牲畜都被他们以"军需"的名义牵去了。

但是牲畜背上驮的是女人和家私,而真正军需之物:枪、炮、弹药之类却委弃于地……

眼下的一切,不也是这样吗?

尽管国民党政府在华北驻有近八十万军队,可是他们与日军稍作接触,就溃成这样,这说明了什么呢?

是的,正是国民党政府的腐败,才带来了中华民族的恶运。

"七·七"事变之后,两个来月,黄河以北大部国土,在国民党军队南撤的脚步下迅速沦丧了。

而我们呢,为了民族的解放,却恨不得一步跨上前线,与日本侵略者血战到底!